一般的に、タンスを買う時にはサイズと値段を見ることが多いと思います。

「そりゃあ値段が高いほうが品物も良いんだろうけど、上を見たらキリがないからねぇ…」

確かにその通りと言える部分もあるんですが、ポイントを押さえて比較してみれば、もっと良い買い物ができるのです。

そんなわけで元・家具メーカー営業マンの収納マン直伝、「プロが教える!タンスの選び方」をご紹介したいと思います。

ポイント1.引出の構造

まず絶対に見て欲しいのが、引出しの構造です。

上の写真がオススメする「箱組(はこぐみ)」という構造。四方囲い構造と呼ぶこともあります。

上写真の引出しの場合、前板に箱状の引出内部材がネジ留めされてますよね。引出しの箱を作ってから、前板を付けている構造です。

対して、箱組でない引出しというのは、前板に「コ」の字状の引出内部材が付きます。

つまり、箱組の場合は前板と引出内部材が「面」で接合されているのに対し、箱組でない場合は、「線」で接合されるわけですね。

結果として箱組のほうがより頑丈で、箱組でない場合は前板が外れやすくなります。

引出しで一番壊れやすいのはこの部分ですから、箱組(四方囲い)構造か否かは要チェックです!

※ただし高級タンスなどでは、前板部分と引出内部材が一体で作られている場合もあります。

ポイント2.引出しの底板

タンスが壊れるケースとして2番目に多いのが、底板が抜けるということ。

引出しの底板が抜けないような構造としてはまず底板が厚いということが重要です。

一般的には4mm厚が多いですが、婚礼箪笥などの場合は10mmを超えることもあります。

厚みが厚ければ厚いほど当然、割れにくいわけですが、それよりもタッカー(ホッチキスのようなもの)で留めたときに、しっかりと固定できるから良いんですね。

ちなみに、底板を桟で補強するという方法もあります。

個人的にはこういう構造はあまりオススメしてなくて(どちらかと言うと低級な家具に多い)、あくまで底板の厚み重視なんですが、悪くない方法だとは思います。

あと、もう一点。

ここまではあまり必要ではありませんが、「ベタ底(ぞこ)」という構造は良いです。

普通、引出しは底板がちょっと上げ底になっていて、引出しの側板と底板には数mmの段差があるんですが、ベタ底の場合は完全にフラットです。

ベタ底は高級な婚礼箪笥に多い構造です。この構造だと引出しが丈夫なうえ、開閉がスムーズだし、下の段の引出の中の衣類を傷める心配もありません。

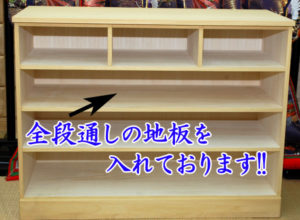

ポイント3.総地板仕様

出典:楽天市場

総地板(そうじいた))仕様とは、上写真のような構造です。

タンスの引出しを全部抜いた状態ですが、棚のような感じでしょ?

タンスを買う時に引出しを抜くことなんてほとんどないと思うので、そうするとこういうところには全く気付かない人が多いと思います。程度の低いタンスの場合は手前に桟が渡してあるだけだったり、もっとヒドイ場合には、サイドレールで引出しが引っ掛かってるだけで、引出しを全部抜くと外箱しか残らない状態のこともあります。

総地板仕様になっていると一番良いのは、引出しの底とその下の引出しに入っている衣類が擦れないことです。

逆に言うと、総地板仕様でないタンスの場合は、引出しの中の衣類が上の段の引出の底に引っ掛かって引出の開け閉めがしにくいだけでなく、衣類が傷んでしまう可能性が高いんですね。

ポイント4.スライドレール

「スライドレールがないよりはあったほうが良い」と思っている人が多いと思いますが、本当はスライドレールなんて無いほうが良いんです。

それは高級な婚礼ダンスを見ていただければ明らかで、丁寧な作り方をされているタンスはスライドレールなど無くても引出しはスムーズに開閉できますし、桐材の調湿効果が存分に発揮できるというものです。

(スライドレール付きのタンスは引出が桐材であっても調湿効果はありません。防虫効果はありますが…。)

そのあたりをご理解いただいた上で…

とは言え、一般的に手頃なタンスではスライドレールが付いていたほうが良いというのも事実です。

高級なタンスほどの引出しの品質は期待できないからですね。

では、どういうスライドレールが良いかというと、簡単に言えば、「頑丈そうに見えるものほど良い」と言ってしまってほぼ問題ないと思います。

ただ、引出しは基本的にどんなものでも外せるようになっているのですが、中にはネジを外さないと抜けないものもあります。できるだけ手間無く引出を外せるもののほうが良いでしょう。

(というわけで、タンスを買うときは引出しの抜き方を聞いておいてください)

また、レールは「フルスライドレール」、または「3段引きレール」と呼ばれるものを選んでいただいたほうがベターです。引出しを奥まで引き出せるから便利だからです。

タンスを選ぶ際のポイントとしては他に、全体のサイズであったり、引出しの深さやそのコンビネーションであったり、素材であったり、もちろん値段であったりするのですが、収納マンがタンスを選ぶ際の大まかなポイントとしてはだいたい以上の4点です。

ポイント5.販売店

あとは、どんなお店で買うかですね。

今でこそ家具を売っているお店と言えば家具屋さんですが、昔はタンス屋さんと呼ばれていたことが多かったと思います。

今は家具を買うと言えば、ダイニングセットやソファー、センターテーブル、ベッド、デスクなどの、いわゆる脚物家具が多くて、クローゼットがあるから整理タンスや洋タンスは要らないということが増えたからという事情もありますが、西洋文化が入ってくるまでの日本は脚物家具と言えばちゃぶ台くらいのもので、家具と言えば和箪笥や水屋などの箱物家具が主体だったんですね。

だから「タンス屋さん」と呼んでいたわけです。

小売流通の世界ではカテゴリーキラーの登場、発展とともに、どんどん専門店化していっているにもかかわらず、なぜか家具業界だけは全く逆の流れになってしまったのです。

不思議なものですね…。金物屋、荒物屋も同じ流れになってしまいましたが…要はメーカー側がマニュファクチュアの域を出れなかったからでしょう。

…と、余談になってしまいましたが、そういう事情もあってかどうかは分かりませんが、タンスにこだわりのあるお店も減ったと思います。インターネットで見ても、ただ商品の外観写真を掲載しているだけのお店が非常に多いです。

そういうお店ではやっぱり安心して買えませんし、たぶん仕様などを聞いても分からないと思います。ですから、細かいところまで、引出しの中まで写真を撮っているお店で、タンスを買っていただいたほうが良いと思います。

あくまで一例ですが、タンスのゲンというネットショップがあります。

このお店は収納マンも実際に何度か利用させてもらってるのですが、キチンと商品を扱っていて好感が持てます。インターネットならサイズや値段の比較は便利で良いのですが、なかなか細かいところまで見せてくれるところが少ないので、やっぱりゲンさんみたいなお店は助かります。

あとはやっぱり、実店舗に足を運ぶのが一番確実です。

タンスも数年前くらいから仕様がグッと良くなり、価格も手頃なのが増えました。

雑貨を除いてはほとんど収納マンは利用しないニトリでも、10年くらい前は本当にただの安物家具ばかりだったんですが、数年前くらいからタンスに関してはマトモになりました。

全部が全部じゃないですが、多くが箱組構造でレール付きです。

まあ結論、タンスに限らずどんな家具もそうですが、やっぱり予算ありきではなく、買うか買わないかは別として、色んなお店にも足を運んでもらって、色々と見比べてもらえたらと思います。

2024/01/19追記:

この記事を書いた当時はまだまだ木製チェストの需要がありましたが、その後、木製チェストの出荷本数は激減しています。クローゼットを造り付けるお宅が増えただけでなく、地震対策もあってプラスチック製チェストを購入する方が増えているからです。

プラスチック製だと変形して引出しがスムーズに開かないというご不満もあったかと思いますが、天馬の「フィッツプラス」の普及に伴ってその認識は大きく変わっていったと感じます。フィッツプラスなら丈夫ですし、引出しの開閉もスムーズです。また、引出しロック機能が付いており、地震の揺れで引出しが飛び出す心配も少ないです。重量が軽く、仮に転倒しても致命傷には至らないという点でも安心だと思います。

関連記事

コメント